よなよなエールというクラフトビールでおなじみのヤッフォーブルーイングの、成功の軌跡をなかの人がつづった良書です。いわゆるファンマーケティングの書籍ですが、企業文化をどう醸成していくかという組織論としてもおすすめの本です。

レビューを読む前の前提など

本書の表紙に写っている人は、著者ではありません。

本文でも取り上げられている店長という現社長です。 社長の井田さんは様々なメディアで露出しています。ネット検索をしますと 無料で多くのインタビュー記事を読むことができます。まずはそちらを読み、体系的にファンマーケティングや、ヤッホーブルーイングという会社にについて知りたい人が、読むとよいと思います。

クラフトビール元年の2012年から成長が加速しているグラフなど。

>>よなよなエールを育てた「非常識」な男。倒産寸前でも”初”に賭ける|井手直行の履歴書

楽天市場でのメールマーケティング。

>>キリン社長もうならせた「よなよなエール」のネット販売術 | ダイヤモンド・オンライン

他にも有名なエピソードや逸話へのリンク。

>>ヤッホーブルーイング – Wikipedia

本レビューを読まれる前に 私の立ち位置、そして、ヤッホーブルーイングという企業の背景について 理解しておきますと ミスマッチが少なくてよいかと思います。

- 本レビューの書き手はビジネス書を月に3~4冊読みます

- 正社員→フリーランス→会社設立→フリーランスに戻る、という職歴

- ネットのマーケティング活動に従事しています

もちろん、本書は随所で解説の図や、囲い書きが多いので、ビジネス本初心者にもおすすめの体裁なっています。このあたりは、日経BP(編集は日経トレンディ)といったところで、抜群の安定感があります。

- ヤッホーブルーイングという会社は、星野リゾートの星野氏が創業

- 地ビールブームで成長し、2012年のクラフトビールブームから急成長

- エールビール専門のクラフトビール製造メーカーでビール業界大手5社につぐ第6位

ただし、地ビールブームが一段落しますと、一転して苦境に立たされます。本書は、そこからの復活劇からはじまり、現在の成長を牽引するファンマーケティングや組織づくりに焦点が当てられています。

ですから、本書におすすめな人は次のような人かと思います。

- 消費財で全国に商品を卸す小さなメーカー

- ニッチなジャンルで戦略を描くビジネスファン

- ファンマーケティングに興味があるビジネスマン

- コロナ渦でどのようにして大規模イベントを開催するのか興味がある人

- フラットな組織をつくる事例を読みたい人

いっぽうで、前述したように、小さいと企業といっても、星野リゾートが創業し、一時期はいっせいを風靡し、いわゆるV字回復系として読まれたほうが、誤解が少ないかと思います。また、小さい会社といっても、広告やPRにしっかり予算をとれる企業の規模がベストマッチです。

ただ、地ビールブームが過ぎたあとはだんだんと自然に人がさっていく、という点においてはリストラせずとも人が少ないところから始まった、という点は差し引いて読まれるとよいでしょう。

18年連続増収を導いた ヤッホーとファンたちとの全仕事 | 佐藤 潤

SNS活用など具体的な実践が役立つ

具体的にヤッホーブルーイングが展開した、キャンペーンを知ることができます。

そう聞くと、なんだSNSキャンペーンで予算をかけられるくらいには体力あったのか、と思われるかもしれません。しかし、そうではありません。本章の本質は、「若者にとってビールは自分たちの飲み物ではないということが分かったのです」を攻略する戦いです。

たしかに、現代はノンアルコールが大人気だったり、レモンチューハイが売れていたりと、ビールはとくに若い人には敬遠されている印象です。そこをどう攻略していくのかが、とてもテンポよく描かれています。

プロモーションは、たんに企画が面白いだけではダメで、しっかりとプロダクトもコンセプトから作り込むことが大事です。その点も、彼らのリサーチやデザインへのこだわりがしっかり描かれていて、商品開発の担当の人にも参考になります。

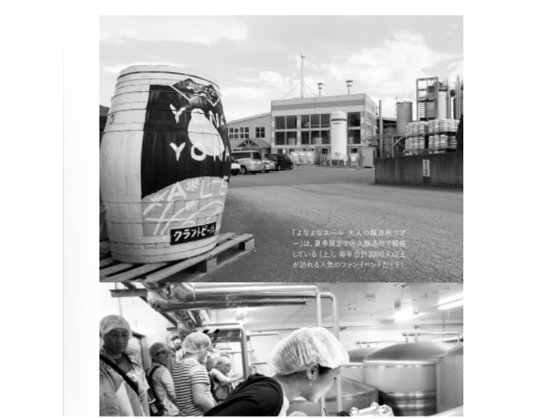

また、内部の人が書いた本の魅力は、内部資料が豊富に見られること。とくに本書では、随所にこうしたイベントや社内の画像が掲載され、具体的に書かれた所作がさらに、具体的にイメージしやすくなっています。

後半のファンマーケティングの評価にしても、TOP2BOXよりもTOP1BOXを重要視するといった評価軸の有用性と示してくれます。

ファンマーケティングは短期的に売上との相関をもとめないいっぽうで、効果を数値化しづらい面があります。そこで何をKPIにするのかといったことに悩むのは、もはやSNS担当者にとってはあるあるなはずです。そこを、本書ではしっかり何をエンゲージメントにして運営をしていったのかが、示されています。

このサービス精神旺盛な文体は、まさに本書で多くのファンに愛されている「てんちょ」さんの人柄がにじみ出ていると思わず、うならせられます。

コロナ渦でもファンとのつながりを保つ

本書の最大の魅力といってもいいかもしれません。多くのビジネス書がコロナ前のノウハウを記し、現代ではなかなか応用しづらくなっているなか、本書は、コロナ前と後のイベント施策を、しっかり解説してくれています。

これだけでも本書を買う理由になります。

ファンマーケティングというリアルの接触という最強のエンゲージメントを強みにしていた企業の、最大の敵をどう克服したのかがとても参考になります。ただ、ポイントはすぐに攻略できたわけではなく、コロナ前から芽吹きはあり、そこを見逃さなかったにつきます。

よなよナイトでは、オンラインならではのコメント機能を生かし、ファンのみなさんと1対1で交流することを重視して企画を考えました。画面越しの向こうのファンのみなさんが発信するメッセージに対して丁寧に返信し、リアルタイムかつ双方向にコミュニケーションを図りました。

すでに会場が手狭になっていく規模を憂慮して、オンラインでの開催も視野にいれていたとのこと。そして、逆にオンラインであることを利用し、そこでしかできないことをやろう、と前向きにとらえ進めていったことが印象的です。

こうかくと見も蓋もないかもしれません。しかし、現状をうれうだけでは何も解決しません。ゼロコロナが目指せない昨今では、オンラインや非接触の強みを信じ、誰しもが進むしかないのです。そのとき、本書では、オンラインでのイベント実施やエンゲージメントの手法をつつみかくさず示してくれています。

こちらはYouTubeを使って2つのチャンネルを用意し、1つはスタッフと直接対話できたりアーティストの演奏を楽しんだりできる「わいわい乾杯広場」、もう1つはテイスティングなどが学べるセミナー形式の「なるほど学び広場」。約4時間にわたり、複数の番組を用意しました。

できることから参考にして、取り入れていけばいいと思います。

背景にクラフトビールブームという追い風があったからこそ、アクセルを踏み切れたというのはあったと思います(とくにおうちグルメブームなども)。それをさしひいても、本書ではコロナ渦でどうやったらオンラインイベントを具体的に実施できるのか、効果をどう測定すればいいのか、KPIをどこに見い出せばいいのか、など、ファンマーケティング担当者には勇気のでる文章ばかりです。

そして、次々と開催される目からウロコのファンとの交流。ついには、ファンの人が結婚式の披露宴で、ビールのテイスティングセミナーまで開催するという圧巻な光景が描かれます。

そして、その後も、ファンと経営情報をつつみかくさず共有し、どうやったらビール文化を広められるかという、ファンとビールの未来を真剣に考える「よなよな会議」へと結実します。

ここでは多くのファンが、ビールの未来について考えプレゼンをし、交流をする様がこまかく描かれていきます。メーカーにとっても、これほどうれしい意見はないでしょう。

いまやプロセスを売る時代とも言われています。

プロセスエコノミー あなたの物語が価値になる | 尾原 和啓

ものがあふれ、プチプラである程度の生活雑貨は買えるようになり、メルカリで中古品も買える、グルメも業務用スーパーやコストコなど、さまざまなものが、安く手に入るようになっています。

そんな時代だからこそ、こうしたエンゲージメントが重要であり、具体的なオペレーションを示してくれている本書は稀有な存在といえます。

そして、後半ではヤッホーの会社自体もそのような風土をどう作っていったのかを、書いてくれています。もちろんこうした企業風土を広めることが、求人においてのミスマッチを防ぐ役割もあり、本書ではさしひいて読むべきですが、それでもここまで公開してくれている本書は貴重な存在です。

ファンマーケティングの事例を知りたい人、そしてそうした今どきの企業の組織をどうつくればいいのか、ということに興味がある人の入口として、本書は長く語り継がれる本になると思います。

ぜひ多くのビジネスマンに読んでほしい良書です。

18年連続増収を導いた ヤッホーとファンたちとの全仕事 | 佐藤 潤

目次「ヤッホーとファンたちとの全仕事」

〝てんちょ〟からごあいさつ

1章 なぜヤッホーブルーイングは、ファンをこれほど大切にしているのか

- ファンとの結びつきはビジネスではない

- ファンは2つの〝好きの階段〟を上る

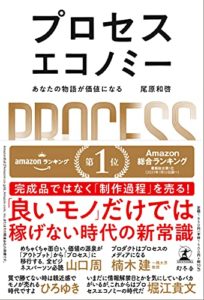

- 2割のファンが8割の売り上げを支える「パレートの法則」

- ファンと一緒なら荒波も乗り越えていける

2章 ローソンと共同開発「僕ビール君ビール」に見るファンづくりの神髄

- 「ビールは自分たちの飲み物ではない」が若者の本音だった

- SNSを活用した超低予算プロモーションが大成功

- 「心配と不安」を正直に伝えたらファンが共感してくれた

3章 醸造所見学は、愛されるための入り口総出でファンの知りたいに応える

- ファンに会うことは、百利あって一害なし

- スタッフ自らがガイド役をすることに意味あり

- 「知る・学ぶ」ことで会社の価値観にも共感

4章 ファンが自信を深める場所公式レストランの本当の価値

- 豊かな世界のビール文化を直に体験

- 限定ビールの開栓イベントには醸造士も駆けつける

- 自分の意思決定が正しかったかを答え合わせしたい

5章 なぜ5000人が「超宴」に夢中になるのか ヤッホー流イベント企画術

- ファン同士だけでなくスタッフとの絆も深まる「宴」

- 参加者数8年で125倍、規模拡大の中で見えたもの

- 昔からのファンが教えてくれた「仲間」の本当の意味

- オンラインでも1万人が集まってくれた

- イベントってもうかる?その答えは……

6章 「ヤッホーが大変そうなら私たちがやります」自ら動き出すファンたち

- ビール会社なのに「ノンアルイベント」を仕掛けた理由

- ファンとビールの未来を真剣に考える

- 本当に披露宴でテイスティングセミナーをしたBさん

- 経営情報までファンと共有して分かったこと

- ファンの素敵なサプライズに思わず

涙7章 ファンとのエンゲージメント効果は「NPS+熱狂度」で検証する

- TOP2BOXよりTOP1BOXを重要視すべき

- 愛着度をクロス集計すると様々な真実が見えてくる

- KGIは「売り上げ」でなく「熱狂度」に設定する

- オンラインでコミュニケーションはさらに深化する

- SNSだってワンツーワンで

- 売り上げは本当に後から付いてきた

8章 全員が「知的な変わり者」を目指すフラットな組織文化が人を育む

- 源泉は「ガッホー文化」にあり

- フラットな組織文化の一歩はニックネームから

- 雑談朝礼を繰り返した先に相互理解あり

- スタッフ一人ひとりの強みを見いだす「クリフトンストレングス」

- 自分のユニットの仕事は8割、残り2割はプロジェクトに

- 「日本一働きがいのある会社」を目指して

9章 「よなよなエール」がファンに愛されるまで長くて厳しい歴史と道のり

- きっかけは米国で創業者が飲んだ一杯だった

- 地ビールブームの到来と終焉

- どん底時代、「お客様の声」が私たちを動かした

- 売り上げは後回し、まずは組織づくりを優先

- 「ビールに味を!人生に幸せを!」を貫き通す

感謝の気持ちを込めて

・ ・ ・ ・ ・