山田崇さんというおそらく日本でもっとも有名な公務員さんの本を読みました。空き家プロジェクトなど自腹を切って地域のために働く姿ですが、なんとも楽しそう!? そんなお硬いイメージの公務員という認識は、本書を読めばふきとびそう。「日本一おかしな公務員」は、仕事で見えない壁を感じはじめた人におすすめの1冊です。

著者は長野の農家の息子さん

本書の著者は、山田 崇(やまだたかし)さん。長野県のレタス農家のご子息として生まれます。現在は、塩尻市役所の公務員として、さまざまな企画政策や地方創生にたずさわっています。千葉大学工学部に通うかたわらナンパで、その実行力の頭角を著していきます。

第1章ではナンパといいつつも、ビジネスで重要なPDCAをまわし、数字にこだわり、ということを力説されるほどのビジネス思考の持ち主です。ちなみに、麻雀などにも明るく、いわゆる実践者の人です。経営者に麻雀をたしなむ人は多いですよね、有名所ですと、サイバーエージェントの藤田さんもそうですよね。

そんな著者が、nanodaをはじめとすると地方創生の活動をまとめた1冊。現在でもその活動はオンラインサロンとして継続され、多くの人を巻き込んで塩尻ブランドを盛り上げています。ですので、発刊から数年がたつ今でも多くの記事を見ることができます。

>>仕掛けつづける公務員 【第1回】自腹を切って当事者になる。空き家プロジェクト「nanoda」 – Executive Foresight Online:日立

本書におすすめの人とあまり合わない人

本書は、地方公務員という仕事でありながらも、柔軟な発想でさまざまなビジネスを拡張していく様子が、とても参考になります。ですので、以下の人にとくに参考になると思います。

- 地方公務員で地方創生を担当している人

- 100人規模くらいで経営企画に携わる人

- 実践寄りのマーケティングに興味のある人

- 仕事で見えない壁を感じている人

- はたらきもの、である

本書内でも著者は語られていますが、以下のような前提があり、そうした前提を冷ややかに見てしまう人や、次のような立場の人にはあまり合わないと思います。

- 前提として地元での認知や公務員というブランドがすでにあった

- 第3者ではなく自分語りの文体です

- 地方公務員にうかるほどの地頭の良さ

- 常に成果を出し続けなければいけない、数字に追われているという職種の人

- ビジネスの具体的なハックや手法を知りたいという人

- 公務員だからこそできること、にあまり興味がない人

それでは、「日本一おかしな公務員」をレビューしていきます。

日本一おかしな公務員 | 山田 崇

安定の日経の編集でとても読みやすい

とても読みやすいレイアウトやデザインです。適度に太字があり、章のおわりにはまとめの言葉も図示されていて、飽きずに読みすすめられます。奥付に編集人は書かれていませんでしたが、このあたりはさすが日本経済新聞出版社という感じです。

また、著者の人をひきつけるユーモアや人当たりの良さをうかがわせるくだりがたくさんあり、読んでいてつかれません。また、そうした雰囲気を感じられる書籍デザインが、それらを増幅させることに成功しています。

そのあたりの、あたりのやわらかさは、山田崇さんのTEDのプレゼンがYouTubeで公開されていますので、確認すると納得かと思います。前述のナンパのエピソードも、本書をよむと、友達をいかに増やすか、人脈をいかに広げるか、ということにじつは近いことがわかります。

こうした人当たりのよさや柔軟性が、よく伝わってくる読みやすい書籍デザインです。

また随所に具体的な図版や、じっさいの様子などの画像がさしこまれていて、臨場感あふれる編集になっています。読んでいてイメージしやすく、飽きのこない作りとなっています。多くの人におすすめできる体裁です。

では、本書の内容についてみていきましょう。

ナンパ師から地方公務員、そして地域創生まで

本書はざっくり言ってしまえば、著者がどうやって地方公務員になったのかから、公務員になってからの苦労や異動をへて、本書の山場であるnanodaのプロジェクトをどう立ち上げ運営していったのか、そして、地方創生のヒントとも言えそうな今どきの企業コラボのMICHIKARAまでを、本人がつづるビジネス書です。

わたしは読む前は、公務員という制約が多そうな職場で、どうやって地方創生という難しく具体的な正解がないビジネスを広げていくのか、ということに興味をもって読みはじめました。

読み進めるうちに、これは公務員かどうか関係なく、PDCAをどうやったら回していけるか、スモールスタート、ファーストペンギンといっても群れから出ないバランス感覚、いかに人を巻き込むか、当事者意識をどう持つか、というビジネスマンとして重要なスキルの集大成・プロセス本である、ということに気づかされます。

たとえば、著者を紹介されるときにかならず引き合いに出されるナンパ師としての経歴。本書では小見出しだけとっても、データを活用したビジネスのように聞こえてくるから不思議です。

30人から10人と300人から100人、同じ倍率でも同じじゃない

ナンパは〝失敗〟がデフォルトです

「白いペンギンさがしてるんですけど」

仕事に役立つナンパの四つのフレーム

花火大会80万人の観客、声をかけていい女性は何人?

「合コンの参加メンバーは奇数にしよう」の論理性

これ、ナンパや関連ワードを仕事関連に置き換えますと、さらに説得力が増します。

営業は〝失敗〟がデフォルトです

「白い解決方法さがしてるんですけど」

仕事に役立つ営業の四つのフレーム

花火大会80万人の観客、声をかけていい見込み客は何人?

「無料の登壇メンバーは奇数にしよう」の論理性

本書ではおおくの箇所で、こうした課題解決のための具体的な行動や考え方がちりばめられています。「はたらきもの」にはほんとうにおすすめの内容になっています。

失敗は後で笑えるが、してないことは笑えない

本書の魅力は、第1人者書き手本にありがちな、こうしたぞこうしたぞという自慢に終わりがちな点が、ほとんどないところです。その点でも一線をかくします。

とくに前半では、著者本人も地元のレタス農家の息子だから話を聞いてもらえた、公務員だから話しやすかったなどと、自分を客観視して、その属人性をふまえて、論を進めています。

また、失敗談も多く掲載されている点もとても参考になります。たとえば、著者の前向きなエネルギーがかえってあだとなった、30分間ずっと怒られ続け事件。これは、あるイベントを主催したときに、より多くの人に配慮しなくてはならない、という難しさをよく著したエピソードです。こうした理不尽にみえることでも、当事者にとっては重要なことは少なくありません。しかし、公務員だからこそ、それら最大公約数をみつける努力を怠ってはいけないわけで、著者はそうした難しさにも真摯に真正面から取り組んでいます。

そうした、本質的なところでは正面からぶつかり、小手先でないストレートな情熱をぶつける姿勢には、多くの人に元気を与えてくれます。前述しましたように、本書ではより具体的なスキームが紹介されていて、とてもクレバーな印象をもたれるかたも多いですが、本書の魅力はそこではありません。直球勝負するところはする、そうしたバランスのよさが、著者の魅力なのだと気づきます。

そこに気づきますと、地方と都会、ニーズとシーズ、公務員とビジネス、群れとファーストペンギン、いっけんすると相反するような立場や考え方を、著者は絶妙にとりいれることが、ビジネスを広げている本質であるとわかります。このバランス感覚は多くのビジネスマンに参考になるところだと思います。

圧巻は、塩尻のイベントなのに、塩尻の特産品を扱わない塩サミットです。

ここで注目すべきは、全国から90種類の塩を集めたといっても、長野県産はひとつもなかったことです。普通は「うちの特産品は〇〇だから、〇〇を使って町おこしできないか?」と発想する。一方、塩サミットをやって各地の塩が売れたからといって、塩尻に直接のメリットはありません。

多くの地方創生企画で失敗するケースは、うちがうちが、とニーズを無視して地元の良さばかりをアピールする施策の多いこと。本書ではそうした施策をみじんも感じさせない、痛快なほどに、ニーズやまわりの力学をうまく取り入れたイベントを開催します。そこにあるのは、たまたまそこが塩尻だった、という程度の控えめな自己主張です。

この絶妙な距離感や市場へのアピールは、前述の著者の卓越したバランス感覚によるところが大きいと思います。また、実勢を重ねていくほどに、そうした一見すると突拍子もないことに対する説得力が増すことも、著者は理解しています(イベント出演やメディア露出もその一環かと)。

ですから、深読みすればするほど、どこまで計算なのだろうと思えてしまうほど、後半では、そのビジネスがとにかく広がります、とにかくスポッとハマります。圧巻です。

それでも、根はいわゆる「はたらきもの」という著者の人となりがわかるからこそ、賛同者も減らないのだと思います。そうした広がりを垣間見たいかた、ぜひおすすめです。

現在でもオンラインサロンや地方創生で活躍する山田崇さんのルーツを知りたいかたは、とくにおすすめです。

地方創生だけでなく、今どきのビジネスの広げ方にも、本書でなにかヒントを見出してみませんか。

日本一おかしな公務員 | 山田 崇

関連するおすすめの書籍

なぜ、彼らは「お役所仕事」を変えられたのか? | 加藤 年紀

県庁そろそろクビですか?「はみ出し公務員」の挑戦 (小学館新書) | 円城寺 雄介

「日本一おかしな公務員」全目次

プロローグ

PDCAは、小さなdoから始める

- P(計画)は飛ばして、Aは「謝る」です

- 最初のd(実行)は小文字のほうがいい

- インドに行く練習で、廃ホテルを借りる!?

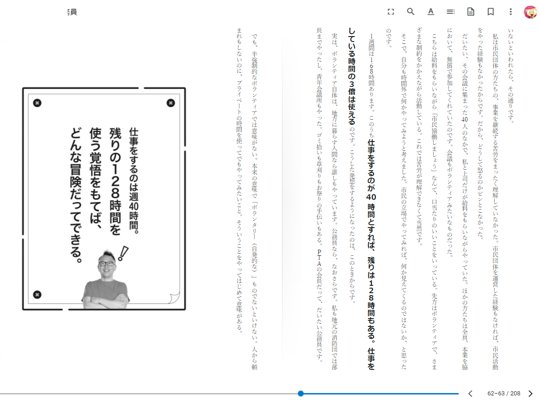

- 仕事以外の128時間を、仕事の40時間へフィードバックする

- 何かを変えるなら、まず一歩を踏み出そう

第1章 大切なことは、すべてナンパで学びました

- ごめんなさい、「実家は農家」が恥ずかしかった

- 頭で考えないと、動けないタイプでした

- 麻雀で身につけた合理的思考法

- 「考えても仕方ないこと」は、捨ててしまう

- 30人から10人と300人から100人、同じ倍率でも同じじゃない

- ナンパは〝失敗〟がデフォルトです

- 「白いペンギンさがしてるんですけど」

- 仕事に役立つナンパの四つのフレーム

- 花火大会80万人の観客、声をかけていい女性は何人?

- 「合コンの参加メンバーは奇数にしよう」の論理性

- ナンパとベンチャー企業、成功の条件は同じだった

第2章 公務員という仕事を、ナメていました

- 志望のきっかけは、「嫌なら1週間で辞めていいから」

- 入って7年は、公務員という概念をナメていました

- 土地を「買ってくれ」「タダでくれ」とお願いする仕事

- 考え方をあらためさせてくれた出向人事

- 仕事全体の概観は、大きな組織では経験できない

- 朝早く出勤すると、やる気がある人と親しくなれる

- 「日本の公務員は優秀だ」の衝撃

- 「県下」と「県内」の果てしない違いとは?

- 市民のためだけの図書館じゃないから、市民に役立つ

- 「俺はもう刀のさやは捨ててしまった」

- タテ割り組織にヨコの対話をもちこむ

- 肩書を外して、とにかく自由に話してみよう

- 公務員として「やる気」はある、でも「やり方」がわからなかった

第3章 最初の取り組みは、いわゆるアートでした

- 30歳を過ぎて、50円のコーラで、30分間怒られる

- 仕事以外の128時間を使ってみよう

- 寛容性が新しい価値を生む

- 大学生、高校生、子どもたちと最初の一歩

- 30時間トークし続けることだって、アートなのだ

- これはアートだといい切れば、なんでもアートなのだ!

第4章 いよいよnanodaなのだ!

- 「空き家を1軒借りてみる」宣言

- 仲間は25人、大家さんも乗りませんか?

- シャッターを開けると、町が額縁の絵のように見えました

- お掃除したい若者が、商店街に押し寄せた!

- 空き家「問題」は、塩尻にはない?

- 「お掃除なのだ」は、借り手も見つけられる

- なぜビジネスホテルは廃業したのか

- 目の前の人(n=1)が出発点

- ホテルを借りてみたら、予想外のP(計画)が生まれた

- 新しいことを始めるなら、小さな町のほうが有利

- 朝食なのだ、ワインなのだ、ラジオ放送局なのだ!

- 「どんどん真似してもらう」が私の小京都戦略

- ナンパは、ひとりずつしかできない

- なぜか塩尻で、広島東洋カープなのだ!

- 想定外の「4人目」以降が、価値をあたえてくれる

- 偶発性をデザインする

- 敵に塩を送るのだ!

- 上杉謙信ゆかりの地から、本当に「義の塩」が届いた

- 塩尻スタイルの町おこしが見えてきた

- Pなしでdoしたので、もちろん怒られました

- キャバクラ解体ショーとサイレント阿波踊りなのだ

第5章 正解が見えなくても、動き続ける

- 市役所の「外」で7年も働くことに

- メンターに出会えたという幸福

- シブヤ大学と始めた「人に会いに行く旅」

- 実践型インターンシップは、冒険ができる

- 新生児全員に、木のおもちゃをプレゼント

- 外の人は当事者意識がない?

- 〝フツーじゃない地方公務員〟の誕生

- TEDは3万「いいね!」の大反響でした

- すべてのインプットが、アウトプット前提になった意味

- 勇気をくれた「あなたは問いを生きてください」

第6章 なぜ市役所が、こんなに面白いのか

- 128時間の活動が、仕事につながってきた!

- 特定の〝産品〟じゃなく、〝地域〟をブランドにしよう

- 156人もの学生がやってくる町

- 打席に入る前に、素振りする場所を用意する

- 地元への愛着をもってもらう仕事

- 市役所でも実現できるフラット化

- 目標から逆算して、何を優先すべきかを考え抜く

- 自分で事業をスクラップ&ビルドできる

- 100人の組織を変えるには、最初の10人が重要

- 「塩尻は小さい。中小企業なんだ」

- 民間企業が「お金を払ってでも行きたい場所」にする

- どうすれば〝デキる人材〟を巻きこめるのだろう

- とんでもない人たちと構想した、とんでもないプログラム

第7章 目の前の課題を解決して、人を成長させるプログラム

- MICHIKARAとは、何なのだ?

- 人を育て、課題も解決する画期的な仕組み

- 解決したい課題の特定は、考える訓練になる

- 「市長にいわれたから」「前任者がやっていたから」は通用しない

- 働き盛りのための施策──ところで働き盛りって誰?

- 「フラッシュモブでラジオ体操」とパブロフの犬

- 圧倒的当事者意識で考える

- 初めて塩尻に来た人が、どうしてここまでやってくれるんだ!

- ヒマで世間知らず、帰る場所がある大学生の強み

- ペッパーくんに調べてもらえ

- 人が育つ/育たない保育園は、園長のキャリアに違いがあった

- インターンシップは導入できたが、その先は・・・

- 公務員にしかできない仕事があった

- 塩尻市役所だって、まだまだなのです

第8章 さらに小さなdoを目指します!

- 新規ビジネスの実験場がないなら、塩尻でやってください

- 「かかりつけ薬剤師アプリ」の意外なユーザー

- MICHIKARAの位置づけが変わった

- オープンイノベーションの砂場、その名はスナバ

- 人はやってきて、去っていくのが当たり前

- 「課題ばかり目につく」では、やっぱりマズい

- 若者が声を上げることこそ、山の未来につながる

- 「日にちと場所だけ決めて集まる」と、何が起こるのか

- やる気になったら、その場ですぐ日付を決める

- あなたが60歳になったとき、いまの上司は誰もいません

- 私の役目は、人と人をつなぐハブ

- みんなと一緒に、遠くへ早く行くための勇気

・ ・ ・ ・ ・

>>安っ!アマゾンで半額以下になっている食品タイムセール

セール特設ページを見る

↓↓↓無料のニュースレターを配信中です